Hagelschutz, 15.09.2016

INSEKTENNETZ HÄLT KIRSCHENFLIEGE FERN

Madige Kirschen sind ein Graus für Konsumenten und werden im Handel nicht toleriert. Gleichzeitig sollten genussreife Früchte möglichst frei von Pflanzenschutzmittelrückständen sein. Zum Schutz vor der Kirschenfliege ist die Produktion deshalb auch weiterhin auf wirksame Insektizide und alternative Pflanzenschutzstrategien angewiesen, die gesunde, madenfreie Kirschen garantieren. In mehrjährigen Versuchen hat Agroscope die Wirkung einer Totaleinnetzung von Einzelbäumen mit feinmaschigen Insektenschutznetzen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Bekämpfungsstrategie grosses Potenzial hat und damit auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden kann.

Hagelnetze und Witterungsschutzsysteme sind im Obstbau bereits Standard. Deutlich weniger verbreitet ist hingegen die zusätzliche seitliche Einnetzung mit Hagel- oder Insektenschutznetzen. Solche Systeme werden im Artikel als «Totaleinnetzung» bezeichnet. Sie können in verschiedenen Kulturen von Vorteil sein. In der Schweiz werden sie bereits heute im Apfel- und Kirschenanbau, aber auch im Beerenanbau eingesetzt und sind von wachsender Bedeutung. Zielorganismen sind dabei neben verschiedenen Wicklerarten auch Maikäfer, Kirschenfliege oder Kirschessigfliege (Höhn 2012). Der Ausschluss von Vögeln zur Verhinderung von Vogelfrass kann gerade im Kirschenanbau, aber auch bei Beeren und im Kernobst ein weiterer Vorteil sein. Nicht zuletzt spielt die Totaleinnetzung mit Hagelnetzen im Kernobst auch eine wichtige Rolle bei der Verhinderung der Verbreitung des Feuerbrands durch Bienen und andere Bestäuber (Kockerols 2007). Weltweit werden auch in anderen Kulturen entsprechende Einrichtungen eingesetzt, so zum Beispiel in Australien und Israel im Pfirsichanbau. Gerade im Kirschenanbau ist durch den Witterungsschutz oft schon eine Installation vorhanden, die sehr gut zu einer Totaleinnetzung erweitert werden kann (Widmer 1997). Obwohl Insektenschutznetze also schon ihren Weg in die Praxis gefunden haben, bleibt noch viel Potenzial für eine Erweiterung und Optimierung dieser vielversprechenden Strategie.

Die Totaleinnetzung kann allerdings auch unerwünschte Nebeneffekte mit sich bringen. So werden mit einem Insektennetz nicht nur die Zielorganismen ausgeschlossen, sondern auch Bestäuber und andere Nützlinge. Fällt die Einnetzung mit der Blüte zusammen, kann die Bestäubung durch das Einbringen von Honigbienenvölkern, Hummeln oder Wildbienen sichergestellt werden. Gerade im Feuerbrandmanagement kann die kontrollierte Bestäubung sogar einen Vorteil darstellen. In anderen Fällen, so zum Beispiel bei den Kirschen, geschieht die Bestäubung ohnehin, bevor die Netze geschlossen werden. In seltenen Fällen wurde beschrieben, dass andere Schädlinge als die Zielorganismen unter den veränderten Bedingungen unter dem Netz plötzlich vermehrt auftraten (Erez 1993). Dies kann einerseits darauf zurückzuführen sein, dass ihre Gegenspieler ausgeschlossen wurden oder dass die veränderten, mikroklimatischen Bedingungen unter dem Netz andere Arten begünstigten. Durch die Wahl der geeigneten Einnetzungsperiode versucht man, solche Effekte möglichst in Grenzen zu halten.

Die Totaleinnetzung wird in den meisten Fällen nicht als alleinige Massnahme empfohlen, sondern soll zusammen mit anderen Vorkehrungen eine möglichst nachhaltige Gesamtstrategie ergeben. So hat sich zum Beispiel im Kernobst eine Kombination von Einnetzung und Pheromonverwirrung bewährt. Durch eine noch homogenere Verteilung der Pheromon-Duftwolke unter dem Netz kann die Wirkung der Verwirrungstechnik zusätzlich verbessert werden. Versuche zur Abdrift haben ausserdem aufgezeigt, dass vor allem Hagelnetze beziehungsweise der Witterungsschutz, aber auch seitliche Netze die Abdrift verringern und dadurch die Belastung der Umwelt durch Pflanzenschutzmittel reduziert wird (Schweizer 2013).

Während drei Jahren wurden von Agroscope in Wädenswil Versuche mit der Totaleinnetzung von Einzelbäumen bei Kirschen durchgeführt. Schwerpunkte waren dabei die Ermittlung optimaler Einnetzungsperioden und das Testen verschiedener Netztypen zum grösstmöglichen Schutz vor der Kirschenfliege.

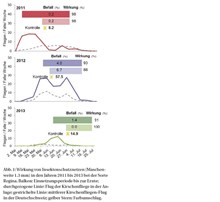

Die Versuche wurden in einer Parzelle von Agroscope ohne Witterungsschutz auf der Sorte Regina durchgeführt. Die Überwachung der Anlage mit Gelbfallen hat gezeigt, dass sich das Auftreten der Kirschenfliege hinsichtlich Flugverlauf, Flugstärke und Zeitpunkt von Jahr zu Jahr sehr stark unterscheiden kann und dass der Druck entsprechend variabel ist (Abb. 1). Nicht zuletzt ist der Befall auch immer von den lokalen Gegebenheiten des Betriebs, der Anwesenheit verschiedener Sorten und der daraus erfolgenden Dynamik innerhalb einer Anlage abhängig. Trotz der hohen Variabilität des Befallsdrucks konnte während der drei Versuchsjahre 2011 bis 2013 auf der Sorte Regina mit einem 1.3 mm Netz immer eine gute bis sehr gute Wirkung zwischen 88% und 100% erzielt werden. Idealerweise werden die Netze unmittelbar vor Flugbeginn der Kirschenfliege geschlossen. Wichtig ist, dass sie bis zur Ernte geschlossen bleiben, weil die Kirschenfliege bis zum Schluss noch Eier ablegt. Gleichzeitig soll dadurch nach Möglichkeit auch ein Schutz vor der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) gewährleistet werden.

Die Wahl des geeigneten Netzes

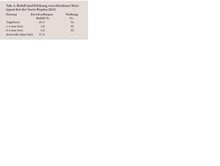

Im Jahr 2012 wurden Einzelbäume mit Netzen unterschiedlicher Maschenweite eingepackt und der Kirschenfliegenbefall zum Zeitpunkt der Ernte verglichen. Der Druck in der Parzelle war mit 57% Befall in der Kontrolle schon zehn Tage vor der Ernte sehr hoch. Die Resultate zeigen, dass bereits herkömmliche Hagelnetze mit einer Maschenweite von zirka 4 x 10 mm eine gewisse Barrierewirkung erzielten und den Befall der Kirschenfliege um bis zu 54% verringern konnten (Tab. 1). Mit Netzen der Maschenweite 1.3 mm (Typ: BiocontrolNet, Andermatt Biocontrol AG) wurde eine sehr gute Wirkung von 93% erzielt. Ein Netz mit Maschenweite 0.4 mm bot hingegen keinen besseren Schutz als eines mit 1.3 mm. Sehr feinmaschige Netze (< 1 mm) bieten generell eine grössere Angriffsfläche und sind durch starke Winde mehr gefährdet. Auch die Auswirkung auf das Mikroklima in der Anlage fällt bei feinmaschigen Netzen stärker ins Gewicht. Aus diesen Gründen sollte ein Insektenschutznetz die für den Ausschluss des betreffenden Schädlings erforderliche optimale Maschenweite nicht unterschreiten.

Gut planen und mit sauberer Anlage starten

Die Überwachung der Kirschenanlage mit Gelbfallen ist für den korrekten Einsatz der Netze unerlässlich. Mit einer Abdeckung von mindestens sechs Wochen vor und bis zur Ernte kann eine sehr gute Wirkung erzielt werden. Wird eine bestehende Anlage neu eingenetzt, ist darauf zu achten, dass die Parzelle mit einer Behandlung von allfälligem Vorjahresbefall gesäubert wird, da ansonsten die Gefahr besteht, dass in der Anlage schlüpfende Fliegen eingeschlossen werden. Bei neuen Anlagen sollte zudem in Betracht gezogen werden, auch das Vorhaupt in die Einnetzung zu integrieren, da dadurch die maschinelle Arbeit im geschlossenen Netz erheblich erleichtert wird.

Hier bleibt zu bemerken, dass solche Laborwerte nicht eins zu eins auf Freilandverhältnisse übertragen werden können. Das Verhalten der Fliegen wird durch viele Faktoren mitbeeinflusst wie Wetter, Umfeld sowie das Futterangebot aussen und innen. Unter Umständen bietet schon ein Netz mit der Maschenweite 1.4 x 1.7 mm im Feld einen ausreichenden Schutz vor der Kirschessigfliege, wie die oben genannte Beobachtung bestätigt.

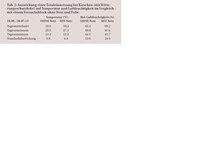

Um den Effekt der Totaleinnetzung auf das Mikroklima besser zu verstehen, wurde im Jahr 2013 eine Kirschenanlage teilweise mit Witterungsschutz und Total-einnetzung ausgerüstet. Die Entwicklung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit unter dem Netz wurde mit der Situation im nicht eingenetzten Teil (ohne Witterungsschutz) verglichen. Dabei zeigte sich, dass während der Messperiode vom 10. Juni bis zum 20. Juli die durchschnittliche Tagestemperatur unter dem Netz nur um 0.3 °C erhöht war. Auch die Luftfeuchtigkeit wies einen um 0.5% höheren Wert gegenüber dem nicht eingenetzten Teil auf (Tab. 2). Unter dem Netz lagen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit die jeweiligen Tagesmaxima und -minima zudem etwas weiter an den Extremen. Im Allgemeinen gab es unter dem Netz also grössere Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Die Abweichungen der mikroklimatischen Verhältnisse waren in diesen Versuchen zwar signifikant, die gegenläufigen Schwankungen führten aber dazu, dass sie sich nur geringfügig auf die Durchschnittswerte auswirkten. Durch Versuche auf Steinobst in Australien wurden sogar positive Effekte von Insektenschutznetzen auf Fruchtreifung und -qualität festgestellt (Lloyd und Hamacek 2005). Durch die

Beschattung wurde Sonnenbrand reduziert und der Zuckergehalt war in den Früchten unter dem Netz erhöht. Insgesamt sind die Auswirkungen der Total-einnetzung auf das Mikroklima und die daraus resultierenden positiven und negativen Effekte noch unzureichend erforscht und bedürfen weiterer Studien. Die zusätzliche seitliche Einnetzung mit Insektenschutznetzen trägt indes weniger zu Mikroklimaveränderungen bei als Hagelnetze oder Witterungsschutz, die heute vielerorts bereits standardmässig eingesetzt werden.

So nachhaltig und effizient eine Pflanzenschutzstrategie auch sein mag, so wichtig ist aber auch ihre Akzeptanz in der Öffentlichkeit. So sind zum Beispiel in Südtirol weisse Netze seit 2006 verboten, weil sie das Landschaftsbild sehr stark verändern (Torggler 2008). Mit dem Einsatz schwarzer Netze wird der Eingriff in das Landschaftsbild viel weniger stark wahrgenommen (Abb. 2). Versuche mit schwarzen und weissen Hagelnetzen bei Äpfeln haben ausserdem ergeben, dass sich die Farbe des Netzes nur wenig auf Fruchtqualität und Fruchtfärbung auswirkt (Widmer 2009).

Kosten der Totaleinnetzung

Die Kosten für die Totaleinnetzung einer Kirschenanlage können je nach Gelände und Standortbedingungen relativ stark variieren. Mit Hagelnetzen und Witterungsschutz ist im Fall von Kirschen meist schon ein wesentlicher Teil der Installation vorhanden. Der Mehraufwand für die Erweiterung dieser Einrichtung mit einem Vorhang aus Insektenschutznetz beläuft sich auf rund 5% der Erstellungskosten (Netz, Plaketten, zusätzlicher Arbeitsaufwand) und sollte vor allem bei Neuanlagen unbedingt in Betracht gezogen werden.

Das Literaturverzeichnis ist bei den Autoren erhältlich.

Die Totaleinnetzung kann allerdings auch unerwünschte Nebeneffekte mit sich bringen. So werden mit einem Insektennetz nicht nur die Zielorganismen ausgeschlossen, sondern auch Bestäuber und andere Nützlinge. Fällt die Einnetzung mit der Blüte zusammen, kann die Bestäubung durch das Einbringen von Honigbienenvölkern, Hummeln oder Wildbienen sichergestellt werden. Gerade im Feuerbrandmanagement kann die kontrollierte Bestäubung sogar einen Vorteil darstellen. In anderen Fällen, so zum Beispiel bei den Kirschen, geschieht die Bestäubung ohnehin, bevor die Netze geschlossen werden. In seltenen Fällen wurde beschrieben, dass andere Schädlinge als die Zielorganismen unter den veränderten Bedingungen unter dem Netz plötzlich vermehrt auftraten (Erez 1993). Dies kann einerseits darauf zurückzuführen sein, dass ihre Gegenspieler ausgeschlossen wurden oder dass die veränderten, mikroklimatischen Bedingungen unter dem Netz andere Arten begünstigten. Durch die Wahl der geeigneten Einnetzungsperiode versucht man, solche Effekte möglichst in Grenzen zu halten.

Die Totaleinnetzung wird in den meisten Fällen nicht als alleinige Massnahme empfohlen, sondern soll zusammen mit anderen Vorkehrungen eine möglichst nachhaltige Gesamtstrategie ergeben. So hat sich zum Beispiel im Kernobst eine Kombination von Einnetzung und Pheromonverwirrung bewährt. Durch eine noch homogenere Verteilung der Pheromon-Duftwolke unter dem Netz kann die Wirkung der Verwirrungstechnik zusätzlich verbessert werden. Versuche zur Abdrift haben ausserdem aufgezeigt, dass vor allem Hagelnetze beziehungsweise der Witterungsschutz, aber auch seitliche Netze die Abdrift verringern und dadurch die Belastung der Umwelt durch Pflanzenschutzmittel reduziert wird (Schweizer 2013).

Kirschenfliegen aussperren

Die Einnetzungsperiode ist entscheidendWährend drei Jahren wurden von Agroscope in Wädenswil Versuche mit der Totaleinnetzung von Einzelbäumen bei Kirschen durchgeführt. Schwerpunkte waren dabei die Ermittlung optimaler Einnetzungsperioden und das Testen verschiedener Netztypen zum grösstmöglichen Schutz vor der Kirschenfliege.

Die Versuche wurden in einer Parzelle von Agroscope ohne Witterungsschutz auf der Sorte Regina durchgeführt. Die Überwachung der Anlage mit Gelbfallen hat gezeigt, dass sich das Auftreten der Kirschenfliege hinsichtlich Flugverlauf, Flugstärke und Zeitpunkt von Jahr zu Jahr sehr stark unterscheiden kann und dass der Druck entsprechend variabel ist (Abb. 1). Nicht zuletzt ist der Befall auch immer von den lokalen Gegebenheiten des Betriebs, der Anwesenheit verschiedener Sorten und der daraus erfolgenden Dynamik innerhalb einer Anlage abhängig. Trotz der hohen Variabilität des Befallsdrucks konnte während der drei Versuchsjahre 2011 bis 2013 auf der Sorte Regina mit einem 1.3 mm Netz immer eine gute bis sehr gute Wirkung zwischen 88% und 100% erzielt werden. Idealerweise werden die Netze unmittelbar vor Flugbeginn der Kirschenfliege geschlossen. Wichtig ist, dass sie bis zur Ernte geschlossen bleiben, weil die Kirschenfliege bis zum Schluss noch Eier ablegt. Gleichzeitig soll dadurch nach Möglichkeit auch ein Schutz vor der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) gewährleistet werden.

Die Wahl des geeigneten Netzes

Im Jahr 2012 wurden Einzelbäume mit Netzen unterschiedlicher Maschenweite eingepackt und der Kirschenfliegenbefall zum Zeitpunkt der Ernte verglichen. Der Druck in der Parzelle war mit 57% Befall in der Kontrolle schon zehn Tage vor der Ernte sehr hoch. Die Resultate zeigen, dass bereits herkömmliche Hagelnetze mit einer Maschenweite von zirka 4 x 10 mm eine gewisse Barrierewirkung erzielten und den Befall der Kirschenfliege um bis zu 54% verringern konnten (Tab. 1). Mit Netzen der Maschenweite 1.3 mm (Typ: BiocontrolNet, Andermatt Biocontrol AG) wurde eine sehr gute Wirkung von 93% erzielt. Ein Netz mit Maschenweite 0.4 mm bot hingegen keinen besseren Schutz als eines mit 1.3 mm. Sehr feinmaschige Netze (< 1 mm) bieten generell eine grössere Angriffsfläche und sind durch starke Winde mehr gefährdet. Auch die Auswirkung auf das Mikroklima in der Anlage fällt bei feinmaschigen Netzen stärker ins Gewicht. Aus diesen Gründen sollte ein Insektenschutznetz die für den Ausschluss des betreffenden Schädlings erforderliche optimale Maschenweite nicht unterschreiten.

Gut planen und mit sauberer Anlage starten

Die Überwachung der Kirschenanlage mit Gelbfallen ist für den korrekten Einsatz der Netze unerlässlich. Mit einer Abdeckung von mindestens sechs Wochen vor und bis zur Ernte kann eine sehr gute Wirkung erzielt werden. Wird eine bestehende Anlage neu eingenetzt, ist darauf zu achten, dass die Parzelle mit einer Behandlung von allfälligem Vorjahresbefall gesäubert wird, da ansonsten die Gefahr besteht, dass in der Anlage schlüpfende Fliegen eingeschlossen werden. Bei neuen Anlagen sollte zudem in Betracht gezogen werden, auch das Vorhaupt in die Einnetzung zu integrieren, da dadurch die maschinelle Arbeit im geschlossenen Netz erheblich erleichtert wird.

Wirkung auf Kirschessigfliege?

Wie sich eine Totaleinnetzung bei Kirschen auf den Befall durch die Kirschessigfliege (D. suzukii) auswirkt, konnte in der Schweiz bisher noch kaum mit Daten belegt werden. Beobachtungen in einer Kirschenanlage, die aus versuchstechnischen Gründen im Jahr 2013 nicht regulär geerntet wurde, zeigten jedoch, dass im nicht eingenetzten Teil massiver Spätbefall durch D. suzukii festgestellt wurde, während auf derselben Sorte im benachbarten eingenetzten Teil (Maschenweite 1.4 x 1.7 mm) die Kirschen intakt blieben und noch problemlos verzehrt werden konnten. Die Totaleinnetzung gegen Kirschenfliegen scheint demnach auch eine vielversprechende und wirksame Strategie zum Ausschluss der Kirschessigfliege zu sein. Aus diesem Grund führte Agroscope ergänzende Laborversuche durch, um verschiedene Maschenweiten gegen die Kirschessigfliege zu testen. Die Ergebnisse zeigten, dass eine Maschenweite von 1.4 x 1.7 mm (6/5 Fäden pro cm Netz) rund 50% der Fliegen davon abhalten konnte, ein Netz mit einem attraktiven Ziel dahinter zu passieren. Die Maschenweiten 0.8 x 0.3 mm (10/20 Fäden pro cm Netz) und auch 1.4 x 1.0 mm (6/8 Fäden pro cm Netz) waren hingegen zu 100% dicht.Hier bleibt zu bemerken, dass solche Laborwerte nicht eins zu eins auf Freilandverhältnisse übertragen werden können. Das Verhalten der Fliegen wird durch viele Faktoren mitbeeinflusst wie Wetter, Umfeld sowie das Futterangebot aussen und innen. Unter Umständen bietet schon ein Netz mit der Maschenweite 1.4 x 1.7 mm im Feld einen ausreichenden Schutz vor der Kirschessigfliege, wie die oben genannte Beobachtung bestätigt.

Bedingungen unter dem Netz und Integration ins Landschaftsbild

Ein viel diskutiertes Thema bei der To taleinnetzung ist eine mögliche unerwünschte Veränderung des Mikroklimas. Insbesondere Netze mit geringer Maschenweite können Temperatur, Einstrahlung, Luftfeuchtigkeit und Zirkulation unter dem Netz beeinflussen. Dies wirkt sich nicht nur auf die Entwicklung der Insekten aus, sondern kann auch die Blattnassdauer verändern und einen allfälligen Befall durch Pilze begünstigen. Um solche unerwünschten Nebenerscheinungen möglichst zu verhindern, ist die Wahl eines Netzes mit geeigneter Maschenweite und Qualität eine der entscheidenden Herausforderungen für Pflanzenschutzstrategien mit Totaleinnetzung.Um den Effekt der Totaleinnetzung auf das Mikroklima besser zu verstehen, wurde im Jahr 2013 eine Kirschenanlage teilweise mit Witterungsschutz und Total-einnetzung ausgerüstet. Die Entwicklung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit unter dem Netz wurde mit der Situation im nicht eingenetzten Teil (ohne Witterungsschutz) verglichen. Dabei zeigte sich, dass während der Messperiode vom 10. Juni bis zum 20. Juli die durchschnittliche Tagestemperatur unter dem Netz nur um 0.3 °C erhöht war. Auch die Luftfeuchtigkeit wies einen um 0.5% höheren Wert gegenüber dem nicht eingenetzten Teil auf (Tab. 2). Unter dem Netz lagen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit die jeweiligen Tagesmaxima und -minima zudem etwas weiter an den Extremen. Im Allgemeinen gab es unter dem Netz also grössere Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Die Abweichungen der mikroklimatischen Verhältnisse waren in diesen Versuchen zwar signifikant, die gegenläufigen Schwankungen führten aber dazu, dass sie sich nur geringfügig auf die Durchschnittswerte auswirkten. Durch Versuche auf Steinobst in Australien wurden sogar positive Effekte von Insektenschutznetzen auf Fruchtreifung und -qualität festgestellt (Lloyd und Hamacek 2005). Durch die

Beschattung wurde Sonnenbrand reduziert und der Zuckergehalt war in den Früchten unter dem Netz erhöht. Insgesamt sind die Auswirkungen der Total-einnetzung auf das Mikroklima und die daraus resultierenden positiven und negativen Effekte noch unzureichend erforscht und bedürfen weiterer Studien. Die zusätzliche seitliche Einnetzung mit Insektenschutznetzen trägt indes weniger zu Mikroklimaveränderungen bei als Hagelnetze oder Witterungsschutz, die heute vielerorts bereits standardmässig eingesetzt werden.

So nachhaltig und effizient eine Pflanzenschutzstrategie auch sein mag, so wichtig ist aber auch ihre Akzeptanz in der Öffentlichkeit. So sind zum Beispiel in Südtirol weisse Netze seit 2006 verboten, weil sie das Landschaftsbild sehr stark verändern (Torggler 2008). Mit dem Einsatz schwarzer Netze wird der Eingriff in das Landschaftsbild viel weniger stark wahrgenommen (Abb. 2). Versuche mit schwarzen und weissen Hagelnetzen bei Äpfeln haben ausserdem ergeben, dass sich die Farbe des Netzes nur wenig auf Fruchtqualität und Fruchtfärbung auswirkt (Widmer 2009).

Strategie mit viel Potenzial

Richtig eingesetzt bieten Netze einen wirkungsvollen Schutz gegen verschiedenste Schädlinge in diversen Kulturen. Die Wahl des geeigneten Netzes und das Schliessen der Netze zum richtigen Zeitpunkt sind entscheidend für den Erfolg. Ein guter Schutz ist aber unter verschiedensten Bedingungen möglich und die Investition kann sich gerade in Anlagen mit hohem Druck auszahlen. Insbesondere für Neuanlagen bei Kirschen sollte künftig die Zusatzinvestition für Insektenschutznetze unbedingt in Betracht gezogen werden. Kombiniert mit anderen Pflanzenschutzmassnahmen stellt die Totaleinnetzung eine vielversprechende und nachhaltige Strategie dar, um Insektenbefall zu minimieren, Rückstände auf den Früchten zu vermeiden und den Eintrag von Pflanzenschutzmitteln in die Umwelt zu reduzieren.Kosten der Totaleinnetzung

Die Kosten für die Totaleinnetzung einer Kirschenanlage können je nach Gelände und Standortbedingungen relativ stark variieren. Mit Hagelnetzen und Witterungsschutz ist im Fall von Kirschen meist schon ein wesentlicher Teil der Installation vorhanden. Der Mehraufwand für die Erweiterung dieser Einrichtung mit einem Vorhang aus Insektenschutznetz beläuft sich auf rund 5% der Erstellungskosten (Netz, Plaketten, zusätzlicher Arbeitsaufwand) und sollte vor allem bei Neuanlagen unbedingt in Betracht gezogen werden.

Das Literaturverzeichnis ist bei den Autoren erhältlich.

Medium

Die Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau (SZOW) verbreitet die Forschungsresultate von Agroscope, der deutschsprachigen Forschungsinstitute und der Fachorganisationen im Reb- und Obstbaubereich. Die wissenschaftlichen Artikel behandeln Themen im Bereich Rebbau, Önologie, Obstbau, Obstverarbeitung sowie Lebensmittelqualität und -sicherheit.

Die in deutscher Sprache erscheinende Zeitschrift enthält französischsprachige Zusammenfassungen der Fachbeiträge. Sie erscheint zweimal pro Monat und richtet sich vor allem an Produzenten, Berater, Lehrpersonen, Bibliotheken, Handelsunternehmen sowie interessierte Laien. Herausgeber der SZOW ist der Verein Publikationen Spezialkulturen (VPS) mit Sitz in Wädenswil, Schweiz.

Die in deutscher Sprache erscheinende Zeitschrift enthält französischsprachige Zusammenfassungen der Fachbeiträge. Sie erscheint zweimal pro Monat und richtet sich vor allem an Produzenten, Berater, Lehrpersonen, Bibliotheken, Handelsunternehmen sowie interessierte Laien. Herausgeber der SZOW ist der Verein Publikationen Spezialkulturen (VPS) mit Sitz in Wädenswil, Schweiz.

.jpg?width=200&height=150&bgcolor=ffffff&scale=both)