Sprühgeräte, 13.02.2016

AKTUELLE PFLANZENSCHUTZSTRATEGIEN IM STEILHANG - TEIL II

Ein Bild aus der Praxis, Teil II - Aktuelle Pflanzenschutzstrategien im Steilhang

Im nachstehenden Bericht folgt der zweite Teil der Ergebnispräsentation einer deutschlandweiten Pflanzenschutzumfrage, die Dr. Eva Vollmer im Rahmen ihrer Doktorarbeit durchgeführt hat. Bei der am Institut für Technik, Geisenheim, unter der Leitung von Prof. Hans-Peter Schwarz erstellten Arbeit sollte untersucht werden, wie differierende Applikationstechniken mit unterschiedlichen Strategien zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln zum gesicherten beziehungsweise unzureichendem Behandlungserfolg führen. Hierfür mussten möglichst viele Weinbauunternehmer ihre Pflanzenschutzstrategie und ihre Betriebshintergründe darlegen.

Die hanglastigen Betriebe wurden explizit über das Steillagenberatungszentrum in Bernkastel-Kues zur Teilnahme an der Umfrage aufgefordert. Aber auch die deutschen Weinbauverbände und Gebietsweinwerbungen dienten als allgemeine Verteilungsorgane.

Steillagenwinzer wurden in der Umfrage durch gezielte Filterführung zu einem gesonderten Themenbereich geführt. Wer die Frage „Bewirtschaften Sie viele Weinberge mit einer Steigung über 40 %?" mit „Ja" beantwortete, befasste sich mit spezifischen Steillagenfragen, die die Direktzugwinzer automatisch ausließen.

Insgesamt gehörten 30 % der 1.079 Umfrageteilnehmer (320 Betriebe) der Steillagenkategorie an. Deren Gebietszugehörigkeit kann der Abbildung 3 entnommen werden.

Die Zusammensetzung der befragten Steillagenwinzer mit Blick auf die Gebietszugehörigkeit spiegelt das Bild der Realität äußerst repräsentativ wider. Vergleicht man die aktuellsten Betriebszahlen aus der rheinlandpfälzischen Weinbauerhebung mit denen der Umfrage, so weichen die steillagenrelevanten Gebiete Ahr, Mittelrhein, Mosel und Nahe anteilig mit maximal 1 % voneinander ab. Beispielsweise stammen laut amtlicher Erhebung 28 % aller rheinland-pfälzischen Winzer von der Mosel (Statistisches Bundesamt RLP, 2011), bei der Umfrage sind es anteilig 27,2 %.

In folgendem Bericht werden zunächst die Bewirtschaftungsmethoden in Steillagen dargelegt, dann die Behandlungserfolge der Pflanzenschutzstrategie zugeordnet, um abschließend aktuelle und künftige Mechanisierungslösungen und Zukunftsaussichten für den Steillagenweinbau zu beleuchten.

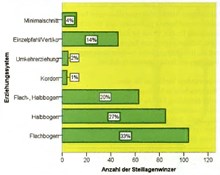

Von 320 befragten Betrieben wenden nur 45 die traditionelle Einzelpfahlerziehung an [siehe Abbildung 4]. Zirka 86 % der befragten Betriebe wirtschaften in breiteren und demzufolge theoretisch in maschinell gut zugänglichen Erziehungssystemen. Diese Flächen sind folglich für ein modernes Steillagenmechanisierungssystem, wie beispielsweise das RMS, potenziell geeignet. Abbildung 4 zeigt weiterhin, dass einige Betriebsleiter vereinzelt auch im Steilhang moderne Erziehungsmethoden extensiver Art wie Umkehrerziehung und Minimalschnitt anwenden.

Durch die Abfrage der Zeilenbreite konnten für den Steilhang ebenfalls Aussagen über den Grad der Befahrbarkeit mit modernen Mechanisierungssystemen getroffen werden. 44 % der Betriebe haben in ihren Anlagen eine Zeilenbreite von 1,60 m bis 2,30 m vorliegen, deren Befahrbarkeit durch ein gängiges Steil-lagenfahrzeug wohl gegeben ist. 36 % bewirtschaftet vorwiegend enge Rebzeilen < 1,60 m, dort gestalten sich die technische Bewirtschaftung und der maschinelle Pflanzenschutz hingegen schwieriger oder sind nicht möglich. 20 % der Befragten gaben an auch Weitraumanlagen (> 2,50 m) im Anbau zu haben, wobei wiederum die Reichweite des Sprühgebläses beim Pflanzenschutz beachtet werden sollte.

Generell sind also gute Ansätze von einer Flächenstandardisierung durch Umstrukturierung der Anlagen im Steilhang erkennbar und dies eröffnet die Möglichkeit bodenseitigen Pflanzenschutz mit höherer Schlagkraft durch neue Mechanisierungslösungen künftig flächendeckender einsetzen zu können.

RMS und die Hangschlepper erzielen gegen Peronospora den besten Behandlungserfolg aller Steillagenpflanzenschutzsysteme. Mit einem Mehrbefall von 11 % bis 16 % gegenüber diesen Mechanisierungslösungen zeigen Hubschrauber, SMS und Schlauchspritzung somit deutliche Defizite bei der Peronosporabekämpfung. Dies mag besonders damit zusammenhängen, dass die Benetzung von Pflanzenschutzmitteln der wichtigen Blattunterseite (Eintrittspforte von Peronospora) bei diesen Systemen nicht in ausreichendem Maße sicher gestellt ist, durch das Unvermögen die Blätter durch den Gebläseluftstrom zu drehen.

Die Frage nach der Flächenleistung im direkten Bezug auf ein spezielles Mechanisierungssystem wurde indes leider nicht differenziert genug formuliert. Viele Betriebe verwenden aufgrund unterschiedlicher Geländestrukturen nicht ein universelles Pflanzenschutzsystem für alle Parzellen, sondern wählen einen betriebsspezifischen „Geräte-mix". Bei mehreren Systemen in einem Betrieb war es bei der Auswertung folglich nicht möglich festzustellen, welche Tagesleistung der angegebenen Systeme der Proband beschreibt, welches Vegetationsstadium hierbei vorausgesetzt wird und wie günstig die Schläge bezüglich der Feld-Hofentfernung liegen. In der Umfrage ist es daher nicht gänzlich gelungen, die existierenden Pflanzenschutzsysteme hinsichtlich der Relation von Flächenleistung zu Behandlungserfolg näher zu untersuchen.

Im Steilhang wirtschaften jedoch nur 6,7 % der Betriebe mit dieser Technik, im Direktzug sind es hingegen 29 %. Die Überzeilentechnologie im Hang ist, wie vermutet, noch nicht weitläufig adaptiert. Von den betriebenen Überzeilengeräten sind 47 % luftunterstützt, 53 % ohne Gebläsevorrichtung. Da es sich insgesamt jedoch nur um 19 Probanden handelt, ist es sehr schwierig eine Aussage über die Applikationsqualität von Geräten mit oder ohne Luft zu erzielen. Hier sei auf die Ergebnisse des ersten Berichtes der Umfrage im Direktzug verwiesen, dessen Teilnehmerumfang generell deutlich höher war.

Um die Pflanzenschutzbehandlungen auf anderem, nicht technologischem Wege zeitlich zu verkürzen, greifen viele Winzer auf oftmals zu risikobelasteten Methoden.

Sowohl im Direktzug als auch in Steillagen gaben 50 % der Betriebe an, in der gesamten Vegetation nur jede zweite Zeile beim Pflanzenschutz zu befahren. Diese Betriebe scheinen, laut Umfrageergebnisse, mit nur einseitiger Applikation gleiche Behandlungserfolge zu erzielen wie diejenigen, die beidseitige Applikation praktizieren (Teil 1 des Berichtes).

Das Gefahrenpotenzial der einseitigen Behandlung liegt aber besonders in der Unflexibilität gegenüber einem zeitgemäßen Bodenmanagement. Meist ist nur jede zweite Gasse begrünt und die offene Gasse ist nach Niederschlägen nicht befahrbar.

Wechselzeilige Strohabdeckung in Steillagen darf ebenfalls wegen der Gefahr einer Bodenverdichtung nicht befahren werden. Ein alternierendes einseitiges Befahren bei zwei aufeinander folgenden Pflanzenschutzbehandlungen kann also bei langen Regenperioden besonders in Hanglagen nicht praktiziert werden. In solchen Schlechtwetterperioden steigt das Risiko eines Krankheitsbefalls bei einseitiger Behandlung somit exorbitant an.

Ein Drittel der befragten Winzer gab an, dass der StGT nach erlangter Serienreife theoretisch in deren Betrieb genutzt werden könnte. Auf die Fläche bezogen gaben von 226 Winzern 60 % an, dass die Befahrbarkeit mit dem StGT auf über 50 % ihrer Flächen theoretisch gewährleistet sei, da gut befahrbare Zuwege, eine Wendemöglichkeit von mindestens 5,5 m und ausreichend breite Zeilen vorhanden sind. Nur 4 % befinden das Gerät für ungeeignet im gesamten Betrieb.

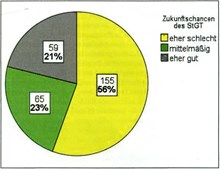

Über die Hälfte der Auskunft erteilenden Winzer steht den Zukunftschancen der Maschine allerdings kritisch gegenüber, was Abbildung 8 veranschaulicht. Dies mag an den hohen Erwartungen liegen, die gleich zu Beginn an die Steilhangerntetechnik gestellt wurde, ohne die Geduld aufzubringen, die langwierige Entwicklungsphase eines Prototyps abwarten zu wollen. Die Entwicklung der Erntemaschinen für den Direktzug hat 20 Jahre gedauert und im Steilhang soll die Technik bereits nach fünf Jahren serienreif sein.

In der Fragebogenrubrik „weitere Bemerkungen" wird die Maschine von verschiedenen Probanden als zu schwer und zu unbeweglich für den Steillagenweinbau beschrieben.

Mitunter sind diese Zweifel an der aktuellen Bauform des StGT durchaus berechtigt.

Ungeachtet der nach Umfrageergebnissen ausreichenden Zeilenbreiten, führen Flächen- und Infrastruktur im Steilhang zu erheblichen Nutzungseinschränkungen des StGT. In vielen Gemarkungen verhindert die kritische Infrastruktur mit beengten Vorgewenden die Einfahrt in die Anlagen. Oftmals wirken unzureichend befestigte Fahrbahnoberflächen der Standfestigkeit des Transportanhängers entgegen. Auch müssen hohe Rüst- und Wegezeiten durch kleine Parzellengrößen beachtet werden.

Optisch betrachtet wird durch die senkrechten Strömungen der Rotorblätter die nach innen gerichtete bogenartige Verwirblung des Sprühnebels beim Applizieren von PSM aus der Luft als Abdrift wahrgenommen (Schwappach, 2006). Dies war einer der Gründe, warum der Pflanzenschutz mit Luftfahrzeugen EU-weit am 31.12.2011 grundsätzlich verboten wurde und der luftseitige Pflanzenschutz nur noch mit Ausnahmegenehmigung zu realisieren ist.

Unter Gleichsetzung der Antworten „Rodung" und „keine Alternative" stehen 33,1 % aller Teilnehmer dem Hubschrauberverbot negativ gegenüber und vermuten einen drastischen Flächenrückgang. 26,4 % hoffen auf überzeilige Lösungen, explizit ist hier der RMS-Sektor genannt. 22,3 % würden nach dem Wegfall des Hubschraubers wieder auf die manuelle Schlauchspritzung zurückgreifen und der Rest setzt unter anderem auf pilzresistente Reben („Piwis") oder hofft auf stetige Verlängerung der Ausnahmegenehmigungen.

Die Gesetzesvorgaben zur rückstandsminimierten Pflanzenschutzbehandlung sprechen jedoch vermehrt auch gegen die Schlauchapplikation und ebenfalls gegen eine nicht zeitgemäße Sprühtechnik. Bei der Anwendung des gezogenen Spritzschlauches kommt es bei Blättern und Trauben meist zu einer tropfnassen Applikation. Dies führt bei intensiver Interpretation der Hygienevorschriften möglicherweise zu einem Produkt, das nicht in den Verkehr gebracht werden darf. Besonders die Rückstandsproblematik und Rückverfolgbarkeit muss in diesem Zusammenhang bedacht werden. Der Winzer muss als Lebensmittelerzeuger im Falle eines Produkthaftungsverfahrens als Beweis einer unbedenklichen Prozesskette die Durchführung eines modernen und sachgerechten Pflanzenschutzes nachweisen. In Zukunft besteht demnach die Notwendigkeit, die Weiterentwicklung einer modernen, wirtschaftlich und ökologisch vertretbaren Steillagenapplikation zu fördern, die vom Boden aus erfolgen kann.

Im letzten Teil der Umfrage wurde für emotional geprägte Ansichten Platz geboten. Eine Auswertung dieser Kommentare erschloss weitere interessante Zusammenhänge, die nicht alle abgedruckt und kommentiert werden können.

Besonders die große Unsicherheit bezüglich der Zukunft des Steillagenweinbaus, die fatalen Folgen des Hubschrauberverbotes und die Entwicklung des Steillagenvollernters wurden dort kritisch thematisiert. Ausgewählte Kommentare der Weinbauunternehmer sind in der kompletten Fassung der Doktorarbeit zu finden. Bei Interesse kann diese bei der Autorin angefordert werden.

Die Forschungsanstalt Geisenheim ist eine der ältesten Forschungseinrichtungen des Wein- und Gartenbaus im deutschsprachigen Raum.

Im Rahmen einer engen Verknüpfung mit der Hochschule RheinMain werden in Geisenheim rund 1000 Studierende der Fachrichtungen Weinbau und Oenologie, Getränketechnologie, Gartenbau sowie Landschaftsarchitektur von den Mitarbeitern der Forschungsanstalt in Vorlesungen und Übungen mit betreut.

Ziel unserer Arbeit ist es, innovative Forschungen in anwendbare Handlungsansätze für die Praxis umzusetzen und anzubieten, um deren Konkurrenzfähigkeit zu stärken. Die zukünftigen Diplomingenieure, Bachelors und Masters sollen sowohl national als auch international Leitungsfunktionen in den von uns vertretenen Industrien übernehmen können.

Die hanglastigen Betriebe wurden explizit über das Steillagenberatungszentrum in Bernkastel-Kues zur Teilnahme an der Umfrage aufgefordert. Aber auch die deutschen Weinbauverbände und Gebietsweinwerbungen dienten als allgemeine Verteilungsorgane.

Steillagenwinzer wurden in der Umfrage durch gezielte Filterführung zu einem gesonderten Themenbereich geführt. Wer die Frage „Bewirtschaften Sie viele Weinberge mit einer Steigung über 40 %?" mit „Ja" beantwortete, befasste sich mit spezifischen Steillagenfragen, die die Direktzugwinzer automatisch ausließen.

Insgesamt gehörten 30 % der 1.079 Umfrageteilnehmer (320 Betriebe) der Steillagenkategorie an. Deren Gebietszugehörigkeit kann der Abbildung 3 entnommen werden.

Die Zusammensetzung der befragten Steillagenwinzer mit Blick auf die Gebietszugehörigkeit spiegelt das Bild der Realität äußerst repräsentativ wider. Vergleicht man die aktuellsten Betriebszahlen aus der rheinlandpfälzischen Weinbauerhebung mit denen der Umfrage, so weichen die steillagenrelevanten Gebiete Ahr, Mittelrhein, Mosel und Nahe anteilig mit maximal 1 % voneinander ab. Beispielsweise stammen laut amtlicher Erhebung 28 % aller rheinland-pfälzischen Winzer von der Mosel (Statistisches Bundesamt RLP, 2011), bei der Umfrage sind es anteilig 27,2 %.

In folgendem Bericht werden zunächst die Bewirtschaftungsmethoden in Steillagen dargelegt, dann die Behandlungserfolge der Pflanzenschutzstrategie zugeordnet, um abschließend aktuelle und künftige Mechanisierungslösungen und Zukunftsaussichten für den Steillagenweinbau zu beleuchten.

ANBAUMETHODEN IN STEILLAGENFLÄCHEN

Die Art der Reberziehung und die daraus folgende Zeilenbreite wirken sich auf die potenzielle Mechanisierbarkeit beim Pflanzenschutz aus.Von 320 befragten Betrieben wenden nur 45 die traditionelle Einzelpfahlerziehung an [siehe Abbildung 4]. Zirka 86 % der befragten Betriebe wirtschaften in breiteren und demzufolge theoretisch in maschinell gut zugänglichen Erziehungssystemen. Diese Flächen sind folglich für ein modernes Steillagenmechanisierungssystem, wie beispielsweise das RMS, potenziell geeignet. Abbildung 4 zeigt weiterhin, dass einige Betriebsleiter vereinzelt auch im Steilhang moderne Erziehungsmethoden extensiver Art wie Umkehrerziehung und Minimalschnitt anwenden.

Durch die Abfrage der Zeilenbreite konnten für den Steilhang ebenfalls Aussagen über den Grad der Befahrbarkeit mit modernen Mechanisierungssystemen getroffen werden. 44 % der Betriebe haben in ihren Anlagen eine Zeilenbreite von 1,60 m bis 2,30 m vorliegen, deren Befahrbarkeit durch ein gängiges Steil-lagenfahrzeug wohl gegeben ist. 36 % bewirtschaftet vorwiegend enge Rebzeilen < 1,60 m, dort gestalten sich die technische Bewirtschaftung und der maschinelle Pflanzenschutz hingegen schwieriger oder sind nicht möglich. 20 % der Befragten gaben an auch Weitraumanlagen (> 2,50 m) im Anbau zu haben, wobei wiederum die Reichweite des Sprühgebläses beim Pflanzenschutz beachtet werden sollte.

Generell sind also gute Ansätze von einer Flächenstandardisierung durch Umstrukturierung der Anlagen im Steilhang erkennbar und dies eröffnet die Möglichkeit bodenseitigen Pflanzenschutz mit höherer Schlagkraft durch neue Mechanisierungslösungen künftig flächendeckender einsetzen zu können.

ENTBLÄTTERUNGSMASSNAHMEN IM STEILHANG

Die Ergebnisse des Fragebogens implizieren eine rege Ausführung von Entblätterungsmaßnahmen in der Traubenzone, die nicht nur in Flachlagen, sondern mit gleicher Intensität auch im Steilhang durchgeführt werden. Im Steilhang wird, trotz hoher und flacher Sonneneinstrahlung, nicht weniger intensiv entlaubt als im Direktzug: 80 % aller Betriebe stellen die Trauben in Hanglagen ganz oder teilweise frei, was Auswirkungen auf den Pflanzenschutz nach sich zieht. Je winddurchlässiger die Laubwand im Bereich der Traubenzone gehalten wird, umso besser gelangt der Wirkstoff bei der Pflanzenschutzmaßnahme an das Zielobjekt Traube. Bedenklich bleibt eine eventuell auftretende Rückstandsproblematik durch die verstärkte PSM-Penetration der Trauben und die Gefährdung von Nichtzielorganismen. Bei den hohen Windgeschwindigkeiten, die besonders von RMS-Gebläsen erzeugt werden, ist ein Wirkstoffaustritt hinter der stark entlaubten Traubenzone nicht zu verhindern. Denn die Fahrzeuge werden meist mit maximaler Motordrehzahl betrieben, um die Steigung bewältigen zu können. Da die Gebläsedrehzahl nicht separat von der Motordrehzahl heruntergeregelt werden kann, sprühen die Geräte automatisch mit voller Leistung. Um die Mittel zielgerichtet nach einem intensiven Eingriff ins Blattwerk zu applizieren, sollte daher besonders bei Steilhanggebläsen eine angepasste Konfektionierung des Düsenverbandes bedacht werden.ÖKOLOGISCHE WIRTSCHAFTSWEISE

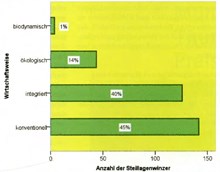

In Steillagengebieten existiert eine verstärkte Verbreitung von konventionellen und integrierten Pflanzenschutzstrategien [siehe Abbildung 5]. Zeitlich aufwendigere ökologische und biodynamische Wirtschaftsweisen sind mit insgesamt 15 % der betrachteten Flächenjedoch überdurchschnittlich hoch vertreten. Interessant ist dieses Ergebnis im Vergleich zu Betrieben ohne Steillagenanteil. Dort werden 14,5 % mit ökologischer beziehungsweise biodynamischer Wirtschaftsweise bearbeitet. Es wäre zu erwarten gewesen, dass die Zahl der Ökowinzer im Direktzug die Zahl der Ökowinzer in Steillagen deutiich übersteigt. Generell sind die Prozentzahlen zum ökologischen Anbau, verglichen mit der Realität, in der Umfrage deutlich überrepräsentiert. Ökologische Wirtschaftsweise gewinnt trotz alledem auch in Weinbausteillagen an Bedeutung. Ein erfolgreicher Ökoweinbau setzt jedoch verkürzte Spritzintervalle voraus. Als Konsequenz dieser Beobachtung sollte bei zukünftigen Mechanisierungslösungen besonders eine hohe Flächenleistung Berücksichtigung finden. Diese ist mit der aufwendigen Schlauchspritzung kaum zu erreichen und die Behandlung jeder zweiten Zeile birgt die später im Text erörterten Gefahren.ANGEWENDETE VERFAHREN FÜR DEN PFLANZENSCHUTZ IN STEILLAGEN

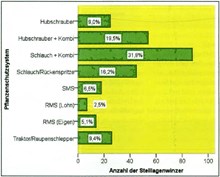

In der Abbildung 7 ist die Verteilung der Pflanzenschutzmethoden der Weinbaubetriebe dargestellt. Die Bezeichnung „Kombi" wird dann verwendet, wenn neben dem angegebenen Hauptverfahren noch zusätzliche Pflanzenschutztechniken verwendet werden. Zusammengefasst sind 28,5 % der Betriebe ganz oder teilweise auf die Hubschrauberspritzung angewiesen, 48 % greifen unter anderem zur Schlauchspritzung, 6,5 % arbeiten mit Seilzugfahrzeugen und 16,5 % der Betriebe betreiben direktzugähnliche Mechanisierungslösungen, wenn Schmalspurschlepper mit Hangtauglichkeit und RMS-Systeme als gleichwertige Technologien bezüglich der Schlagkraft und der Verwendung zapfwellenbetriebener Pflanzenschutztechnikbetrachtet werden.BEHANDLUNGSERFOLGE UND FLÄCHENLEISTUNG VERSCHIEDENER SPRÜHVERFAHREN

Bei der Beurteilung von Sprüh- und Spritzverfahren für den Steilhang ist besonders der Grad des Behandlungserfolges von Interesse. Ob ein bestimmtes Mechanisierungssystem in Steillagen besonders positive oder negative Resultate bei der Bekämpfung von echtem und falschem Mehltau hervorbringt, wird in Abbildung 11 dargelegt. Beim Oidiumbefall schneiden RMS, Hubschrauber und Schleppersysteme überdurchschnittlich gut ab. Solche Mechanisierungssysteme, mit hoher Flächenleistung, zeigen vermutlich eine gute Abwehr des Oidiumpilzes, da die zur Bekämpfung notwendigen engen Spritzabstände einfacher eingehalten werden können. Der Schutz gegen den Endoparasit Oidium ist auch bei der Schlauchapplikation durch das Ausbringen hoher Wassermengen und resultierendem Traubenwascheffekt vergleichsweise genügend gegeben.RMS und die Hangschlepper erzielen gegen Peronospora den besten Behandlungserfolg aller Steillagenpflanzenschutzsysteme. Mit einem Mehrbefall von 11 % bis 16 % gegenüber diesen Mechanisierungslösungen zeigen Hubschrauber, SMS und Schlauchspritzung somit deutliche Defizite bei der Peronosporabekämpfung. Dies mag besonders damit zusammenhängen, dass die Benetzung von Pflanzenschutzmitteln der wichtigen Blattunterseite (Eintrittspforte von Peronospora) bei diesen Systemen nicht in ausreichendem Maße sicher gestellt ist, durch das Unvermögen die Blätter durch den Gebläseluftstrom zu drehen.

Die Frage nach der Flächenleistung im direkten Bezug auf ein spezielles Mechanisierungssystem wurde indes leider nicht differenziert genug formuliert. Viele Betriebe verwenden aufgrund unterschiedlicher Geländestrukturen nicht ein universelles Pflanzenschutzsystem für alle Parzellen, sondern wählen einen betriebsspezifischen „Geräte-mix". Bei mehreren Systemen in einem Betrieb war es bei der Auswertung folglich nicht möglich festzustellen, welche Tagesleistung der angegebenen Systeme der Proband beschreibt, welches Vegetationsstadium hierbei vorausgesetzt wird und wie günstig die Schläge bezüglich der Feld-Hofentfernung liegen. In der Umfrage ist es daher nicht gänzlich gelungen, die existierenden Pflanzenschutzsysteme hinsichtlich der Relation von Flächenleistung zu Behandlungserfolg näher zu untersuchen.

EFFIZIENZSTEIGERUNG UND SCHLAGKRAFTERHÖHUNG IM PFLANZENSCHUTZ

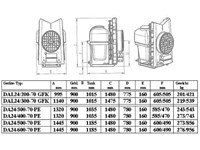

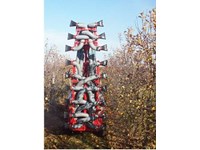

Die Hälfte der in der Umfrage beschriebenen Steilhangflächen weisen ausreichende Zeilenbreiten mit einer potenziellen Befahrbarkeit von größeren Mechanisierungslösungen auf. Der Einsatz durch überzeilige Geräte und die einhergehende Effizienzsteigerung ist hier, ungeachtet des zur Verfügung stehenden Vorgewendes, also prinzipiell gegeben.Im Steilhang wirtschaften jedoch nur 6,7 % der Betriebe mit dieser Technik, im Direktzug sind es hingegen 29 %. Die Überzeilentechnologie im Hang ist, wie vermutet, noch nicht weitläufig adaptiert. Von den betriebenen Überzeilengeräten sind 47 % luftunterstützt, 53 % ohne Gebläsevorrichtung. Da es sich insgesamt jedoch nur um 19 Probanden handelt, ist es sehr schwierig eine Aussage über die Applikationsqualität von Geräten mit oder ohne Luft zu erzielen. Hier sei auf die Ergebnisse des ersten Berichtes der Umfrage im Direktzug verwiesen, dessen Teilnehmerumfang generell deutlich höher war.

Um die Pflanzenschutzbehandlungen auf anderem, nicht technologischem Wege zeitlich zu verkürzen, greifen viele Winzer auf oftmals zu risikobelasteten Methoden.

Sowohl im Direktzug als auch in Steillagen gaben 50 % der Betriebe an, in der gesamten Vegetation nur jede zweite Zeile beim Pflanzenschutz zu befahren. Diese Betriebe scheinen, laut Umfrageergebnisse, mit nur einseitiger Applikation gleiche Behandlungserfolge zu erzielen wie diejenigen, die beidseitige Applikation praktizieren (Teil 1 des Berichtes).

Das Gefahrenpotenzial der einseitigen Behandlung liegt aber besonders in der Unflexibilität gegenüber einem zeitgemäßen Bodenmanagement. Meist ist nur jede zweite Gasse begrünt und die offene Gasse ist nach Niederschlägen nicht befahrbar.

Wechselzeilige Strohabdeckung in Steillagen darf ebenfalls wegen der Gefahr einer Bodenverdichtung nicht befahren werden. Ein alternierendes einseitiges Befahren bei zwei aufeinander folgenden Pflanzenschutzbehandlungen kann also bei langen Regenperioden besonders in Hanglagen nicht praktiziert werden. In solchen Schlechtwetterperioden steigt das Risiko eines Krankheitsbefalls bei einseitiger Behandlung somit exorbitant an.

STEILLAGENVOLLERNTER ALS MEHRZELLIGES PFLANZENSCHUTZGERÄT NUTZEN

In der Umfrage wurde ebenfalls die potenzielle Verwendung des damals in der Konstruktion befindlichen Steillagenvollernters (StGT), auch als mehrzeiliges Multifunktionsfahrzeug, diskutiert. Mittlerweile wurde die Forschung an diesem speziellen Fahrzeug zwar eingestellt, jedoch ist die Praxismeinung zum generellen Prinzip einer solchen Technologie natürlich immer noch von Interesse.Ein Drittel der befragten Winzer gab an, dass der StGT nach erlangter Serienreife theoretisch in deren Betrieb genutzt werden könnte. Auf die Fläche bezogen gaben von 226 Winzern 60 % an, dass die Befahrbarkeit mit dem StGT auf über 50 % ihrer Flächen theoretisch gewährleistet sei, da gut befahrbare Zuwege, eine Wendemöglichkeit von mindestens 5,5 m und ausreichend breite Zeilen vorhanden sind. Nur 4 % befinden das Gerät für ungeeignet im gesamten Betrieb.

Über die Hälfte der Auskunft erteilenden Winzer steht den Zukunftschancen der Maschine allerdings kritisch gegenüber, was Abbildung 8 veranschaulicht. Dies mag an den hohen Erwartungen liegen, die gleich zu Beginn an die Steilhangerntetechnik gestellt wurde, ohne die Geduld aufzubringen, die langwierige Entwicklungsphase eines Prototyps abwarten zu wollen. Die Entwicklung der Erntemaschinen für den Direktzug hat 20 Jahre gedauert und im Steilhang soll die Technik bereits nach fünf Jahren serienreif sein.

In der Fragebogenrubrik „weitere Bemerkungen" wird die Maschine von verschiedenen Probanden als zu schwer und zu unbeweglich für den Steillagenweinbau beschrieben.

Mitunter sind diese Zweifel an der aktuellen Bauform des StGT durchaus berechtigt.

Ungeachtet der nach Umfrageergebnissen ausreichenden Zeilenbreiten, führen Flächen- und Infrastruktur im Steilhang zu erheblichen Nutzungseinschränkungen des StGT. In vielen Gemarkungen verhindert die kritische Infrastruktur mit beengten Vorgewenden die Einfahrt in die Anlagen. Oftmals wirken unzureichend befestigte Fahrbahnoberflächen der Standfestigkeit des Transportanhängers entgegen. Auch müssen hohe Rüst- und Wegezeiten durch kleine Parzellengrößen beachtet werden.

PROBLEMATIK DER HUBSCHRAUBERSPRITZUNG

Die Behandlung von Reben aus der Luft ist die arbeitswirtschaftlich effizienteste Methode des Pflanzenschutzes. Allerdings äußern mehrere Fachautoren Bedenken zum Behandlungserfolg von Hubschrauberspritzungen. Nach den Erkenntnissen von Treis (2010) reicht der Schutzeffekt der Hubschrauberspritzung bei schwachem Befallsdruck aus, bei starkem Krankheitsauftreten müssen die Spritzabstände verringert werden. Die Spritzung in das empfindliche Stadium der abgehenden Blüte sollte daher bodenseitig durchgeführt werden. Auch Böhme (2003) bemerkt, dass der pflanzenbauliche Effekt des luftseitigen Pflanzenschutzes im Ausmaß einer vollkommenen Schutzwirkung höchst zweifelhaft sei. Bezogen auf die Behandlung von Peronospora bestätigt die Umfrage die Beobachtungen aus der Literatur. Auch wiesen mehrere Probanden unter dem Punkt „Weitere Bemerkungen" nochmals explizit auf die Peronosporaproblematikbei Hubschrauberspritzungen hin.Optisch betrachtet wird durch die senkrechten Strömungen der Rotorblätter die nach innen gerichtete bogenartige Verwirblung des Sprühnebels beim Applizieren von PSM aus der Luft als Abdrift wahrgenommen (Schwappach, 2006). Dies war einer der Gründe, warum der Pflanzenschutz mit Luftfahrzeugen EU-weit am 31.12.2011 grundsätzlich verboten wurde und der luftseitige Pflanzenschutz nur noch mit Ausnahmegenehmigung zu realisieren ist.

ZUKUNFT: HUBSCHRAUBERALTERNATIVEN

Die Risiken und Folgen eines europaweiten Hubschrauberverbotes können anhand der Teilnehmeraussagen zum Thema „Alternativen nach Hubschrauberverbot" eruiert werden [siehe Abbildung 10]. 79 aller 277 Auskunft erteilenden Betriebe nutzen den Hubschrauber als Pflanzenschutzgerät. Von den Auswirkungen eines Verbotes sind so 28,5 % der befragten Steillagenbetriebe direkt betroffen.Unter Gleichsetzung der Antworten „Rodung" und „keine Alternative" stehen 33,1 % aller Teilnehmer dem Hubschrauberverbot negativ gegenüber und vermuten einen drastischen Flächenrückgang. 26,4 % hoffen auf überzeilige Lösungen, explizit ist hier der RMS-Sektor genannt. 22,3 % würden nach dem Wegfall des Hubschraubers wieder auf die manuelle Schlauchspritzung zurückgreifen und der Rest setzt unter anderem auf pilzresistente Reben („Piwis") oder hofft auf stetige Verlängerung der Ausnahmegenehmigungen.

Die Gesetzesvorgaben zur rückstandsminimierten Pflanzenschutzbehandlung sprechen jedoch vermehrt auch gegen die Schlauchapplikation und ebenfalls gegen eine nicht zeitgemäße Sprühtechnik. Bei der Anwendung des gezogenen Spritzschlauches kommt es bei Blättern und Trauben meist zu einer tropfnassen Applikation. Dies führt bei intensiver Interpretation der Hygienevorschriften möglicherweise zu einem Produkt, das nicht in den Verkehr gebracht werden darf. Besonders die Rückstandsproblematik und Rückverfolgbarkeit muss in diesem Zusammenhang bedacht werden. Der Winzer muss als Lebensmittelerzeuger im Falle eines Produkthaftungsverfahrens als Beweis einer unbedenklichen Prozesskette die Durchführung eines modernen und sachgerechten Pflanzenschutzes nachweisen. In Zukunft besteht demnach die Notwendigkeit, die Weiterentwicklung einer modernen, wirtschaftlich und ökologisch vertretbaren Steillagenapplikation zu fördern, die vom Boden aus erfolgen kann.

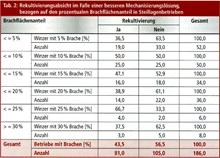

REKULTIVIERUNG VON WEINBERGSBRACHEN

Ein grundsätzliches Bestreben, die über die fahre angefallenen Weinbergsdrieschen wieder zu rekultivieren, ist stark ausgeprägt [siehe Abbildung 12]. In den Brachflächenkategorien von 5 % bis 30 % ist die Rekultivierungsoption bei 36,5 % bis 66,7 % aller Betriebe nach Markteinführung einer guten Mechanisierungsalternative gegeben. Durchschnittlich würden 43,5 % der Winzer mit Bracheflächen eine Rekultivierung erwägen.Im letzten Teil der Umfrage wurde für emotional geprägte Ansichten Platz geboten. Eine Auswertung dieser Kommentare erschloss weitere interessante Zusammenhänge, die nicht alle abgedruckt und kommentiert werden können.

Besonders die große Unsicherheit bezüglich der Zukunft des Steillagenweinbaus, die fatalen Folgen des Hubschrauberverbotes und die Entwicklung des Steillagenvollernters wurden dort kritisch thematisiert. Ausgewählte Kommentare der Weinbauunternehmer sind in der kompletten Fassung der Doktorarbeit zu finden. Bei Interesse kann diese bei der Autorin angefordert werden.

ZUSAMMENFASSUNG

- Umstrukturierungsmaßnahmen und Anlageformen mit breiten Rebzeilen ermöglichen zunehmend den Einsatz moderner Mechanisierungen in vielen Steillagenbe-trieben.

- Ökologische Wirtschaftsweise gewinnt auch in Weinbausteillagen an Bedeutung.

- Das Laubwandmanagement im Steilhang gleicht dem im Direktzug: 80 % der Betriebe führen starke oder moderate Entblätterungsmaßnahmen durch.

- Überzeilentechnik im Hang ist mit 6,7 % noch weit unterrepräsentiert.

- Im Steilhang verursachen nicht luftunterstützte Pflanzenschutzgeräte und SMS-Gebläse einen höheren Peronosporabefall als Schlepper und RMS-Systeme.

- Es gibt ein gewisses Nutzungspotenzial für den Steillagengeräteträger, die Chancen dieser Technologie werden jedoch als gering eingestuft.

- Als Alternative für die verbotene Hubschrauberspritzung kommen seitens der meisten Betriebe lediglich überzeilige RMS-Sprühgeräte oder die Rückkehr zur manuellen Schlauchspritzung in Frage.

- Durchschnittlich erwägen 43,5 % der Betriebe mit Brachflächenanteil eine Rekultivierung jener Flächen bei geeigneter Mechanisierungslösung.

Die Forschungsanstalt Geisenheim ist eine der ältesten Forschungseinrichtungen des Wein- und Gartenbaus im deutschsprachigen Raum.

Im Rahmen einer engen Verknüpfung mit der Hochschule RheinMain werden in Geisenheim rund 1000 Studierende der Fachrichtungen Weinbau und Oenologie, Getränketechnologie, Gartenbau sowie Landschaftsarchitektur von den Mitarbeitern der Forschungsanstalt in Vorlesungen und Übungen mit betreut.

Ziel unserer Arbeit ist es, innovative Forschungen in anwendbare Handlungsansätze für die Praxis umzusetzen und anzubieten, um deren Konkurrenzfähigkeit zu stärken. Die zukünftigen Diplomingenieure, Bachelors und Masters sollen sowohl national als auch international Leitungsfunktionen in den von uns vertretenen Industrien übernehmen können.

Medium

- Die Forschungsanstalt Geisenheim ist eine der ältesten Forschungseinrichtungen des Wein- und Gartenbaus im deutschsprachigen Raum.

- Im Rahmen einer engen Verknüpfung mit der Hochschule RheinMain werden in Geisenheim rund 1000 Studierende der Fachrichtungen Weinbau und Oenologie, Getränketechnologie, Gartenbau sowie Landschaftsarchitektur von den Mitarbeitern der Forschungsanstalt in Vorlesungen und Übungen mit betreut.

- Ziel unserer Arbeit ist es, innovative Forschungen in anwendbare Handlungsansätze für die Praxis umzusetzen und anzubieten, um deren Konkurrenzfähigkeit zu stärken. Die zukünftigen Diplomingenieure, Bachelors und Masters sollen sowohl national als auch international Leitungsfunktionen in den von uns vertretenen Industrien übernehmen können.

.jpg?width=200&height=150&bgcolor=ffffff&scale=both)

.jpg?width=200&height=150&bgcolor=ffffff&scale=both)